Dans l'ancienne Rome: l'inauguratio du rex sacrorum (grand-prêtre) et des flamines majeurs consistait en une imposition des mains et un auspicium: on prenait donc les auspices, c-à-d on s'interrogeait sur l'assentiment des dieux en observant le vol des oiseaux (auspicium = avis (oiseau) + spicium (observation)).

Souvent hérédité et consécration sont liées.

Dans l'ancien Israël, il y avait une cérémonie d'onction des prêtres qui étaient par ailleurs choisis dans la même tribu, celle de Lévi. Mais dans le judaïsme postérieur, les deux ne le seront plus. L'ordination des rabbins se faisait par imposition des mains, rite qui passera dans le christianisme pour l'ordination des prêtres.

Le sens de la consécration est celui d'une filiation spirituelle. L'ordination d'un moine bouddhiste, par exemple, suppose une chaîne spirituelle qui remonte jusqu'au Bouddha lui-même. Les rabbins juifs admettaient une chaîne ininterrompue d'imposition des mains (semikhâ) depuis Moïse par Aaron (Nb 27.18ss, Dt 34.9).

Souvent s'y ajoute un élément ascétique, par exemple sous la forme de la chasteté temporaire (requise un certain temps avant l'accomplissement des rites) ou la chasteté continue sous la forme du célibat. Dans le monde des religions, l'émission de sperme est considérée comme une perte de puissance; or pour affronter le sacré, il faut la plénitude de la puissance.

Dans les Eglises orientales (où les prêtres sont mariés), on prescrit la continence aux prêtres la veille de la célébration eucharistique.

Les Vestales devaient rester chastes durant tout le temps de leur sacerdoce (30 ans). Leur chasteté garantissait, dans l'esprit des Romains, la prospérité de l'Etat, dont elles gardaient le centre d'énergie, le feu sacré. Une violation de la chasteté était considérée comme un crime affreux, un crime contre la sûreté de l'Etat. Une Vestale qui le commettait était enterrée vivante sur le campus sceleratus.

Les femmes dans le monde religieux

Elles y exercent plutôt des fonctions non-institutionnelles.

- Elles sont souvent guérisseuses et magiciennes: elles connaissent les formules magiques liées aux fonctions de la reproduction notamment l'accouchement.

- Elles sont également chanteuses et musiciennes: chants et musiques avaient à l'origine une fonction sacrée

- Les femmes étaient souvent oracles comme la Pythie de Delphes

- Il y avait des prêtresses dans la religion germanique, en Egypte, dans la religion sumérienne, surtout dans les cultes de fécondité. Il y a des prêtresses dans certains cultes hindous, notamment le culte de Kali, où le culte s'adresse à l'aspect féminin de Dieu.

- Il y avait des prostituées sacrées en Mésopotamie (culte d'Ishtar ou d'Astarté) et en Inde. Elles représentaient la déesse-mère ou la déesse de la fécondité.

La prostitution sacrée en Mésopotamie

Dans la mythologie sumérienne on parle des noces d'Inana (= akkadien Ishtar) et de Dumuzi (= akk. Tammuz). On sait par les hymnes qui nous sont parvenus que le roi de Babylone, au Nouvel An, s'unissait avec la grande prêtresse d'Ishtar par un hieros gamos (= "relations sexuelles sacrées"). La grande prêtresse représentait Ishtar et le roi (agissant en tant que grand prêtre) Tammuz. C'était un rite de fécondité qui devait garantir le renouvellement des énergies dans la nature et dans l'Etat, à l'aube de la nouvelle année. Autre interprétation: Ishtar possédait une force magique numineuse le "me" qui garantit l'ordre du monde et qu'elle transmet au roi lors du hieros gamos. Il s'agissait donc pour le roi de recueillir la force qui fonde sa royauté.

Autre exemple: à Ur, au temple de Nanna (ou Sîn, la divinité lunaire), il y avait des hiérodules (sumérien nin-dingir, akk. entum) considérées comme les épouses du dieu Nanna/Sîn, représenté en fait par le roi.

Le roi n'était pas le seul à pouvoir bénéficier de relations avec les prostituées sacrées. On sait qu'il y avait des hiérodules accessibles au commun des mortels, dans la plupart des temples babyloniens. Elles portaient des noms divers: nadîtum, qadishtum, isharîtum.

La prostitution cultuelle en Inde

Dans le Veda (-1500 à -600) est absente toute allusion à une forme quelconque de prostitution sacrée. La première devadâsî à être signalée l'est dans une inscription du 2ème s. après JC en Inde centrale, dans la grotte de Jogîmârâ, près de Râmgarh.

Les devadâsî-s sont attestées massivement en Inde à partir du 6ème s après JC. Elles avaient pour fonction les danses sacrées, le chant, la musique et la prostitution sacrée.

Les devadâsî-s étaient consacrées aux dieux, c-à-d à leurs représentants, les prêtres, et souvent accessibles aussi aux simples fidèles. Les relations sexuelles auxquelles elles se prêtaient étaient considérées comme un rite sacré de fécondité, qui devait servir à augmenter la fécondité des gens, des animaux et de la terre, car dans les civilisations anciennes la fécondité n'est pas un donné, elle vient des dieux.

A certaines époques le nombre de devadâsî-s semble avoir été considérable.

Le temple de Somanatha hébérgeait 350 devadâsî-s au moment de sa destruction par le conquérant turco-mongol Mahmûd de Ghazni en l'an 1026.

Le voyageur chinois Chao-Ju-Kua rapporte en 1226 que le Gujarat comportait 4000 temples avec 20.000 devadâsî-s.

Leur existence est également rapportée par le récit de Marco Polo (1254-1324).

Au 19ème et au,20ème s. l'influence de la morale britannique de l'époque eut pour conséquence l'interdiction de la prostitution sacrée à Madras et à Bombay.

Dans la Thora

La femme du prophète Osée était une prostituée sacrée des cultes cananéens de la fécondité (cf. Osée 1.2, 4.13-14).

Symbolique sexuelle

La symbolique et le rituel sexuels sont importants dans beaucoup de religions.

La conception "immaculée" (sans relations sexuelles) est affirmée dans le cas de la divinité iranienne Mithra (sous la forme d'un esprit entrant dans le corps d'une vierge) , du Bouddha (sous la forme d'un petit éléphant blanc entrant dans le corps de la mère du Bouddha, les parents du Bouddha vivant dans la continence) et de Jésus. La conception sans relations sexuelles signifiant qu'il y a une dimension autre dans la naissance de certains êtres que la seule dimension biologique.

Dans la statuaire hindoue, Shiva est souvent représenté enlaçant sa partenaire féminine la Shakti. Cette représentation n'a d'autre sens que l'Absolu se situe au-delà des dualités, symbolisée ici par l'une d'entre elle, la polarité entre le masculin et le féminin. Vichnou, quant à lui, est souvent représenté comme ayant trois têtes (le Vichnou tricéphale): une tête masculine, une tête féminine, et une tête neutre qui transcende le masculin et le féminin.

Sur d'autres exemples de relation entre religion et sexualité, cliquer ici.

Sources:

* toute l'oeuvre de Mircea Eliade (voir ici § II.2)

* HEILER Friedrich, Ercheinunngsformen und Wesen der Religion,Kohlhammer, Stuttgart, 1979

* VAN DER LEEUW G., La religion dans son essence et sa manifestation, Phénoménologie de la religion, Payot, Paris, 1970

* WIDENGREN Geo., Religionsphänomenologie, Walter de Gruyter, Berlin, 1969

* Janine FAVRE-SAADA, La sorcellerie en Normandie

2ème heure: La vie du Bouddha (suite)

L'arbre de l'Éveil

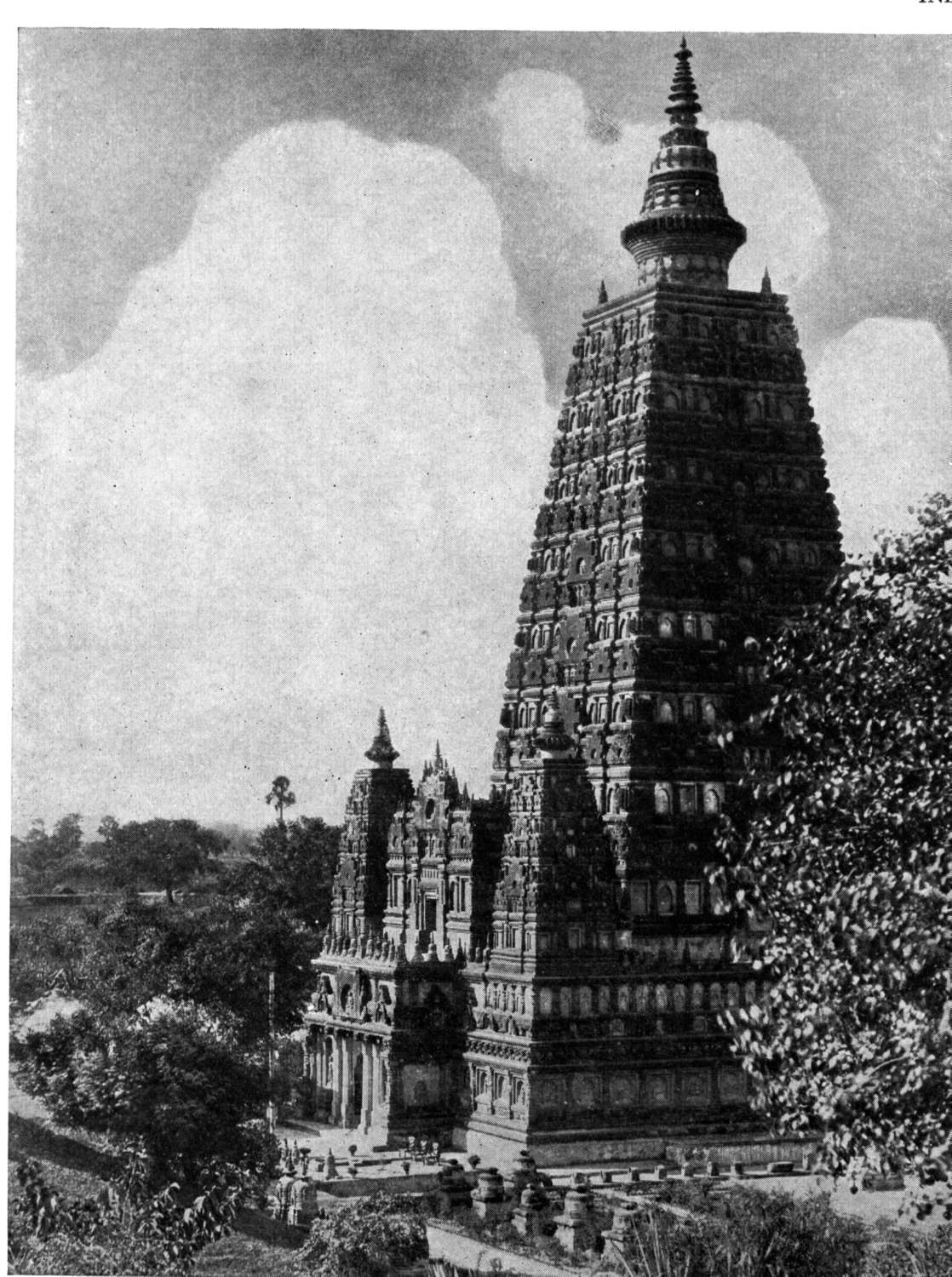

L'arbre de l'Eveil à Bodh-Gaya

SG a suivi la coutume de tous les religieux de son pays en s'asseyant au pied d'un arbre, un ficus religiosa, pour sa méditation et son enseignement. Environ deux cents ans aprsè la mort du Bouddha, l'empereur Açoka y fit un pèlerinage de 256 nuits et y construisit un temple à ciel ouvert. A la fin du + 6ème s., le rejeton de l'arbre de la Bodhi fut détruit par le roi du Bengale, Çaçânka, par haine du bouddhisme. Un rejeton poussa cependant. Le site fut saccagé ensuite par les conquérants musulmans. Le voyageur anglais Buchanan trouva en 1811 son descendant en pleine vigueur. En 1867, le général Cunningham constatait sa décrépitude et un orage acheva de le renverser en 1876. Mais de nouvelles pousses surgirent et actuellement c'est de nouveau un très bel arbre avec de larges frondaisons.

L'Éveil (ou bodhi)bodhi): à 35 ans , en avril-mai de -523

Temple de la Bodhi à Bodhgaya avec arbre de la Bodhi

Bodhi signifie en sanskrit illumination intérieure au terme de laquelle on devient un buddha, un "éveillé", quelqu'un, donc, qui a pris conscience de l'état véritable des choses par ouverture maximale de l'esprit.

Il a eu lieu, selon les sources traditionelles, à la fin de la nuit de la pleine lune du moi de Vaiçâkha (avril-mai). Cette chronologie est celle du Lalitavistara. (FOUCHER, La vie du Buddha, p. 142 s).

La nuit comporte trois veilles.

1) A la première veille, SG parcourt les quatre stades de la méditation qui libèrent l'esprit de toutes les opérations psychiques liées à l'ambiance des sens. C'est la rétraction des sens. Son esprit plonge alors à travers les mondes des êtres engagés et enchaînés par le lien du karman. Cette médiation est un vidage de la conscience préfigurant l'arrêt définitif réalisé lors du nirvâna. SG passe par 4 stades (L RENOU, L'Inde classique, § 2302).

- On procède d'abord par

apaisement des désirs et aussi de la joie née de cette exclusion

- Vyupoçana

: apaisement des activités intellectuelles, sérénité complète en soi-même (adhyâtmam samprâsada), équanimité de l'esprit. - Le méditant, tout en gardant pleine présence d'esprit, reste imperturbable (upeksha). Il est dans un état de béatitude sans l'intervention de la pensée discursive.

- Pureté totale d'imperturbabilité et de présence d'esprit (upakshâsmritipariçuddhi).

2) .Lors de la deuxième veille, SG se remémora de ses existences antérieures: "Je me souvins de multiples existences antérieures, à savoir,: une naissance, deux naissances, trois naissances….cent naissances…, cent mille naissances, de plusieurs ères cosmiques. Là j'eus tel nom, tel clan, telle caste, telle nourriture…j'eus telle durée de vie; étant décédé, je renaquit là-bas, j'eus tel nom…" (Theravâdin, Sutta , M.N., t.1, p. 22-23).

Il se remémora aussi des existences antérieures de tous les êtres: "Je vis les êtres décédant et renaissant…je compris que les êtres renaissaient selon leurs actes.." '(ibid.) .

3) Lors de la troisième veille, il prend conscience des quatre nobles vérités: " Je reconnus selon la réalité: ceci est la douleur (duhkha)…ceci est l'origine de la douleur…ceci est la cessation de la douleur…ceci est le chemin qui mène à la cessation de la douleur" (ibid.).

La découverte de la loi de production conditionnéeLes textes divergent sur la date de cet événement: soit lors de la troisième veille de l'Éveil, soit lors de la première veille du lendemain de l'Éveil, à Uruvilvâ (selon le Vinaya-pitaka des Theravâdin, cf. A. Foucher, t. 1, p. 92, et Louis Renou, § 2283).

Le sermon de Bénarès (Louis Renou, § 2192)

Eut lieu exactement à Sarnâth, à 6 km de Bénarès dans un ermitage appelé Mrigadâva '"Bois aux gazelles" ou Mrigadâya ("Grâce faite aux gazelles"). Le Bouddha y rencontre les 5 disciples qui l'avaient abandonné. La nuit tombée, il garde le silence pendant la première veille, explique durant la seconde veille son renoncement à l'ascétisme extrême et enfin expose durant la troisième veille les quatre vérités sur la douleur, l'origine de la douleur, l'arrêt de la douleur et le chemin qui mène à cet arrêt. Ce premier sermon constitue "la mise en mouvement de la roue de la Loi" (sanskrit: dharmacakrapravartana, pali: dhammacakkappavattana): "Quel est, ô moines, ce chemin du milieu…C'est la sainte voie octuple: l'opinion correcte, la pensée correcte, la parole correcte, l'activité correcte, les moyens d'existence corrects, l'effort correct, l'attention correcte, la concentration correcte…Voici, en outre, en vérité, ô moines, la sainte vérité sur la douleur: la naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce que l'on n'aime pas est douleur, la séparation d'avec ce que l'on aime est douleur, ne pas obtenir ce que l'on désire est douleur " (Theravâdin, Vinaya, M.V., t.1, p. 10 s).

Puis il se souvint de toutes ses naissances antérieures. C'est l'anamnèse du Bouddha.

L'anamnèse du Bouddha

Theravâdin, Sutta

" Ma pensée étant ainsi concentrée, parfaitement pure, parfaitement propre, immaculée, débarrassée des souillures mineures, assouplie, malléable, stable, parvenue à l'immobilité, j'inclinai ma pensée vers la connaissance du souvenir de mes existences antérieures . Je me souvins de multiples existences antérieures, à savoir : une naissance, deux naissances, trois naissances, quatre naissances, cinq naissances, dix naissances, vingt naissances, trente naissances, quarante naissances, cinquante naissances, cent naissances, mille naissances, cent mille naissances, de plusieurs ères cosmiques de création, de plusieurs ères cosmiques de destruction, de plusieurs ères cosmiques de création et de destruction ; là, j'eus tel nom, tel clan, telle caste, telle nourriture, je ressentis tels plaisirs et telles douleurs, j'eus telle durée de vie ; étant décédé, je renaquis là-bas où j'eus tel nom... telle durée de vie ; étant décédé, je renaquis ici. Je me souvins ainsi de multiples existences antérieures avec leurs propriétés et leurs détails. En vérité, O brahmane, pendant la première veille de la nuit, j'obtins la première science ; l'ignorance fut détruite et la science apparut, l'obscurité fut détruite et la lumière apparut, comme il en est pour celui qui demeure dépourvu de négligence, ardent et résolu . "

" Ma pensée étant ainsi concentrée... j'inclinai me pensée vers la connaissance des décès et des renaissances des êtres . A l'aide l'oeil divin, pur, surhumain, je vis les êtres décédant et renaissant, humbles ou illustres, beaux ou laids, ayant une bonne ou une mauvaise destinée, et je compris que les êtres renaissaient selon leurs actes : en vérité, ô vénérable, les êtres qui étaient pourvus d'inconduite corporelle, ou pourvus d'inconduite vocale, ou pourvus d'inconduite mentale, qui avaient diffamé des saints, soutenu des opinions fausses et entrepris des actes (déterminés) par des opinions fausses, ceux-là, après la destruction de leur corps, après leur mort, renaissaient dans le malheur, dans une mauvaise destinée, dans la ruine, dans l'enfer; mais aussi, ô vénérable, les êtres qui étaient pourvus de bonne conduite corporelle, ou pourvus de bonne conduite vocale, ou pourvus de bonne conduite mentale, qui n'avaient pas diffamé des saints, qui avaient soutenu des opinions correctes et entrepris des actes (déterminés) par des opinions correctes, ceux4à, après la destruction de leur corps, après leur mort, renaissaient dans une bonne destinée, dans un monde céleste. Ainsi, à l'aide de l'oeil divin... renaissaient selon leurs actes. En vérité, ô brahmane, pendant la veille médiane de la nuit, j'obtins la deuxième science... ardent et résolu."

Le chemin octuple

Ce ne sont pas des commandements, ni même des étapes qu'il faudrait franchir l'une après l'autre, mais des vertus qu'il faut cultiver toutes à la fois. Ne pas en respecter une seule met en péril tout l'édifice.

- La vision correcte: pour le Petit Véhicule (PV), c'est la reconnaissance des quatre vérités bouddhiques, en particulier qu'il n'existe pas d'âtman. Celui qui est convaincu de l'inexistence de l'âtman, a accompli un pas décisif en direction du triomphe sur la douleur, car qu'est-ce qui peut encore toucher quelqu'un qui sait qu'aucun événement ne "le" concerne ? Pour le grand Véhicule (GV): c'est voir le dharmakâya, c-à-d l'absolu immatériel qui sous-tend le monde et dont les bouddhas sont des expressions en ce monde.

- La décision correcte: c'est être libre de tout désir de jouissance et de puissance matérielle. C'est la bienveillance (maitrî) et la non-nuisance à l'égard de tous les êtres vivants.

- La parole correcte: il convient d'employer la parole de manière salvatrice et bénéfique pour autrui, sinon le silence est préférable Il y a des paroles qui sauvent et il y a des paroles qui tuent.

- Le comportement correct: il s'agit de s'abstenir de tout acte qui pourrait conduire à détruire une vie.

- La vie correcte: c'est avoir des moyens d'existence correct. Sont donc interdits notamment: le commerce des armes, d'animaux, de boissons alcoolisées…

- L'effort correct: c'est la discipline de soi et le distancement par rapport aux affects. Dans toute opération sensorielle, il convient de distinguer deux choses: le stimulus sensoriel et la réaction sensorielle consécutive. Si on ne peut agir sur les stimuli, on peut par contre agir sur les réactions émotionnelles

- La présence d'esprit correcte: c'est le contrôle du corps et de l'esprit. On contrôlera d'abord toutes les fonctions automatiques du corps, en commençant par la respiration, puis on passera au contrôle des contenus affectifs, sensoriels et des pensées. Cf. yoga.

- Méditation correcte: la méditation bouddhique comprend 4 ou 8 degrés (cf. yoga).